交易所深夜新规,竟暴露主力最新套路!

今天沪深北交易所的程序化交易新规正式生效了。看着新闻里那些每秒300笔的申报标准、2万笔的日限额,我突然想起十年前在复旦图书馆熬夜啃《算法交易》的日子。那时候我就明白一个道理:在这个市场里,规则永远在变,但真相永远藏在数据里。

一、新规背后的猫鼠游戏

监管层这次把高频交易按在地上摩擦,表面看是维护市场秩序,实则是场持续多年的猫鼠游戏进入新回合。记得2015年股灾时,某量化巨头用"幌骗"策略(注:虚假挂单诱导交易)一天能赚上千万,现在这类把戏直接被列入四类异常行为重点打击。

但别天真地以为这就公平了。北京那家私募所谓的"策略优化",不过是把每秒500笔降到299笔。就像当年限速120的高速公路,老司机都知道表显120实际可能跑着130。真正的玩家永远能找到规则边缘的生存空间。

二、新闻永远是滞后的陷阱

这就要说到A股最恶心的"抢跑文化"。国外市场利好出来股价才涨,我们这儿呢?等新闻发出来,早就是接盘时刻。去年某半导体龙头宣布百亿投资前,股价已经偷偷涨了40%,消息公布当天反而暴跌6%。

为什么散户总被割?因为你们在玩"猜谜游戏",而机构在玩"监控游戏"。我用的那套量化系统能实时捕捉到异常交易行为,比如下面这个案例:

展开全文

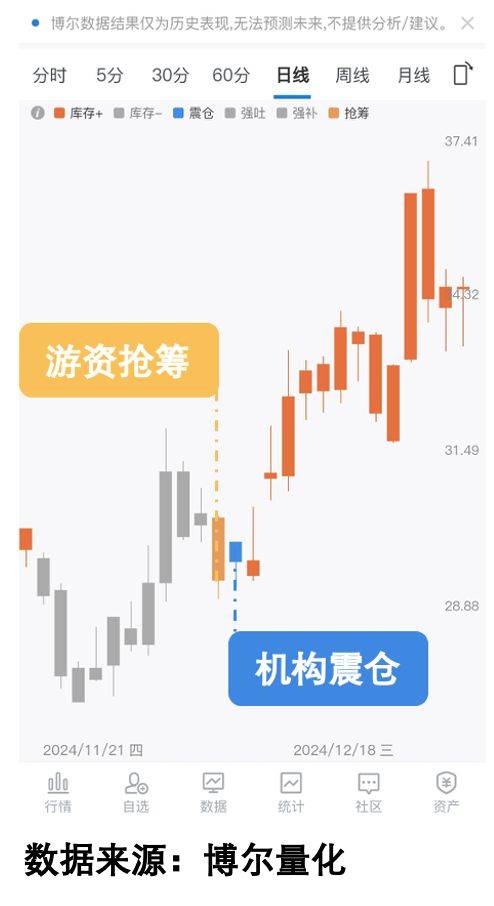

左边是你们看到的K线图,右边是我的系统数据。当散户觉得这只是普通反弹时,系统已经识别出「游资抢筹」和「机构震仓」的对抗痕迹。就像有人突然加注,老手马上能嗅出异常。这一系列的动作都看到之后,最近机构在做什么也比较清楚了,看清之后自然会有信心。

三、揭开量化的黑箱

现在明白为什么我厌恶传统技术分析了吧?那些MACD、KDJ指标就像用体温计量发动机性能。真正的战场在微观交易数据里:

某医疗股在利好发布前3天,出现连续17次500手以上买单

某新能源车概念股盘中突然出现10笔连续撤单,每单都卡在卖五价位

消费电子龙头在财报前出现"楼梯式"买单,每15分钟递增5%

这些才是真实的战场痕迹。就像法医能通过伤口形状判断凶器,交易行为数据能还原主力意图。最近三个月,系统捕捉到的「抢筹-震仓」组合出现频率同比增加38%,说明机构正在悄悄调仓。

四、散户的破局之道

别再去研究那些没用的K线形态了。新规实施后市场会更透明,但信息差永远存在。我的建议很简单:

放弃预测:没有人能预判消息,但可以监测资金动向

用工具武装自己:找个能解析Level2数据的系统

关注行为异常值:当交易模式突然变化时,往往有故事

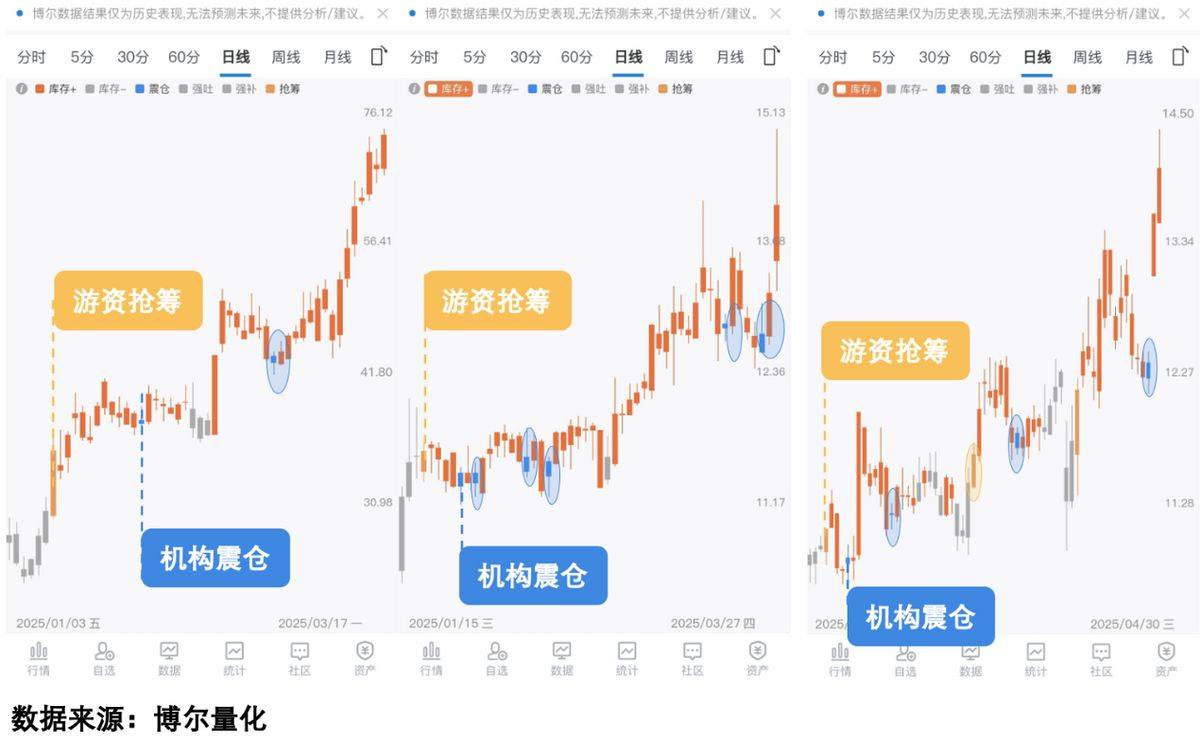

看看这些近期案例:

上边三只股票在启动前都出现「抢筹+震仓」组合,这种矛盾行为恰恰暴露了主力意图。就像赌桌上有人边加注边擦汗,你说他到底是信心十足还是虚张声势?

PS1:

上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。

PS2:

「全景k线」数据是将:机构库存、空头回补、资金交点、强力回补、强力回吐等共计五个数据,用不同颜色映射到对应的K线中,态进行映射。样,观察市场,能够更直观、更全面、更系统。

五、新规只是开始

回到开头的新闻。监管收紧不是终点,而是市场进化的催化剂。那些靠高频策略薅羊毛的机构会转型,新的博弈方式会出现。但有一点不变:真实交易数据永远是最可靠的罗盘。十年前我刚开始用量化系统时,某教授嘲笑说这是"用显微镜看大象"。现在呢?那些坚持看K线的同学早就退出市场了。记住,在这个信息不对称的战场,数据就是你的夜视仪。

声明:本文涉及的市场数据及案例均来自公开网络资料整理,仅供交流探讨。金融市场风险莫测,文中提及的任何工具与方法都不构成操作建议。若内容涉及侵权请联系删除。再次强调,本人从未也绝不会建立任何收费群或推荐具体标的,请读者谨防诈骗

评论